SRE Group Managerの前田です。 2019年12月02日〜06日にラスベガスで開催されたAWS re:Inventに参加してきたので、 初参加者の視点で分かったことなどを忘れないうちにまとめました。次回以降で参加する人の参考になれば幸いです。

TL;DR

- 経験者、re:inventの事前交流会でもらった助言を実践する

- とにかく体力勝負

- re:Inventはセッション予約の段階から始まっている

- EXPOを見ると流行が分かる

- 非エンジニア職やAWSに詳しくない人も多く参加している

SREの本田(@mov_vc)です。

Kaizen Platformではインフラ構築にPulumiを採用し始めています。今回は、Pulumiの基本的な説明+ECS環境をPulumiで構築した手順をまとめました。結論から言うとPulumi、かなり便利なので、導入を考えているよ〜という人はぜひ読んでみてください。

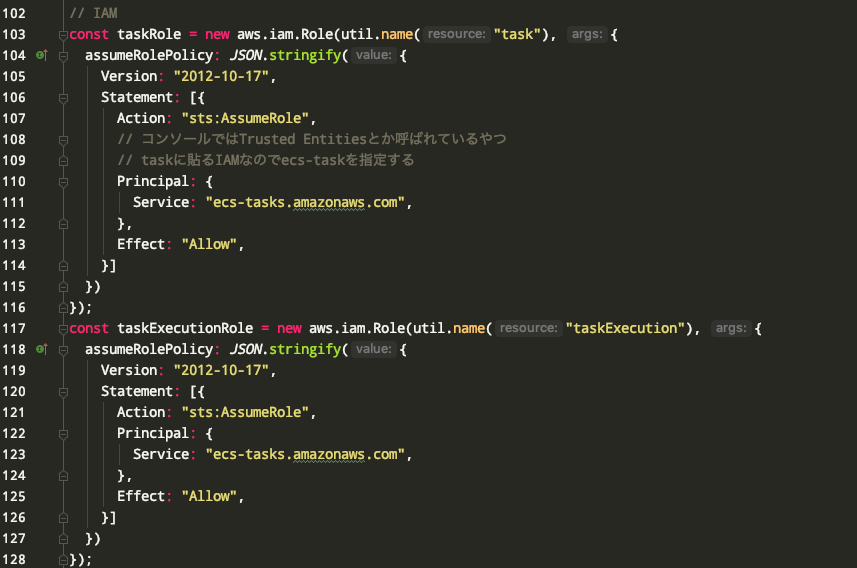

TypeScript, JavaScript, Pythonで記述できます。

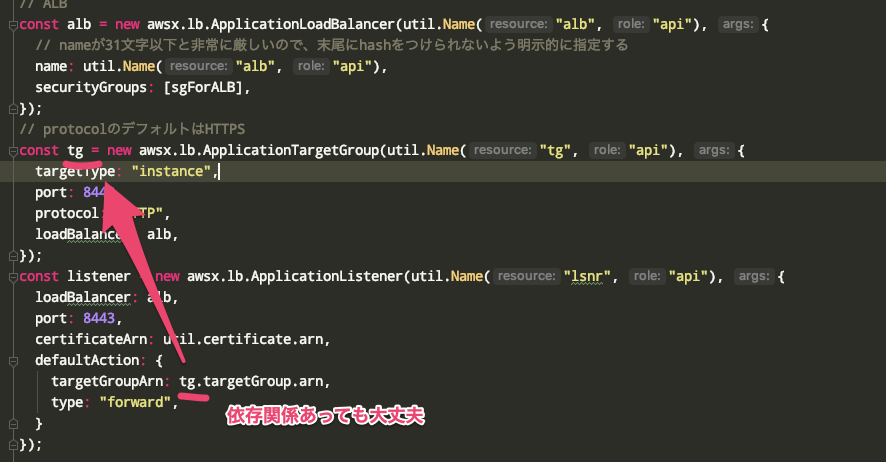

リソース間に依存関係があってもPulumiさんがよしなにやってくれます。

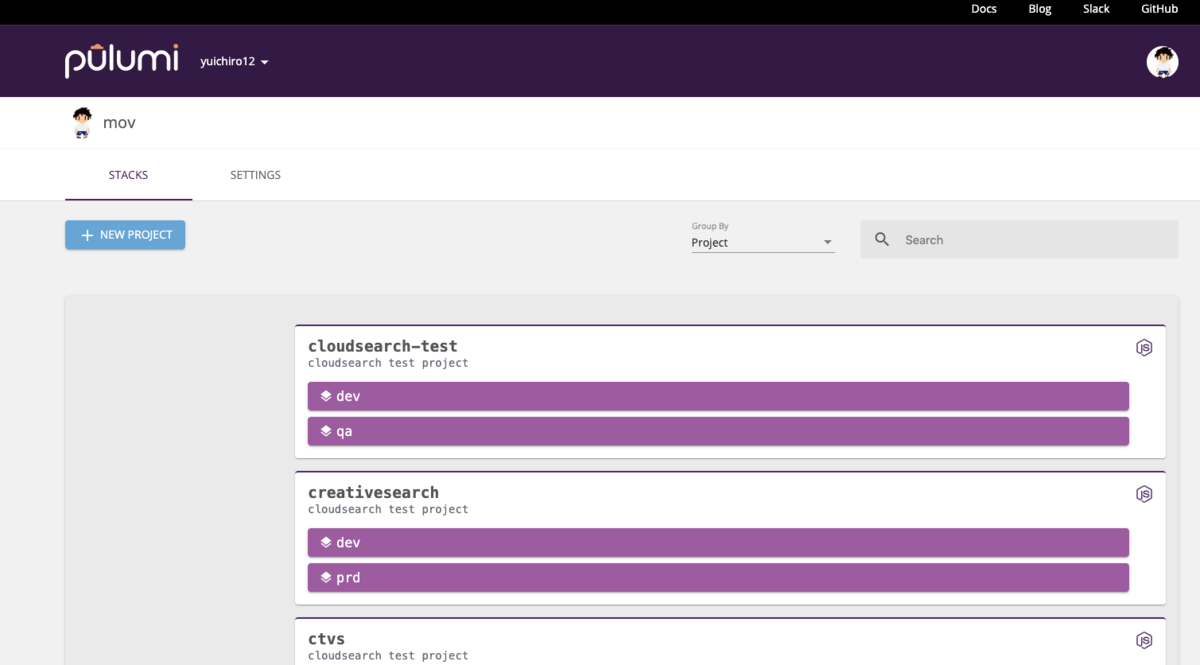

WebUIはこんな感じでプロジェクト、環境一覧画面があり、イケてます。

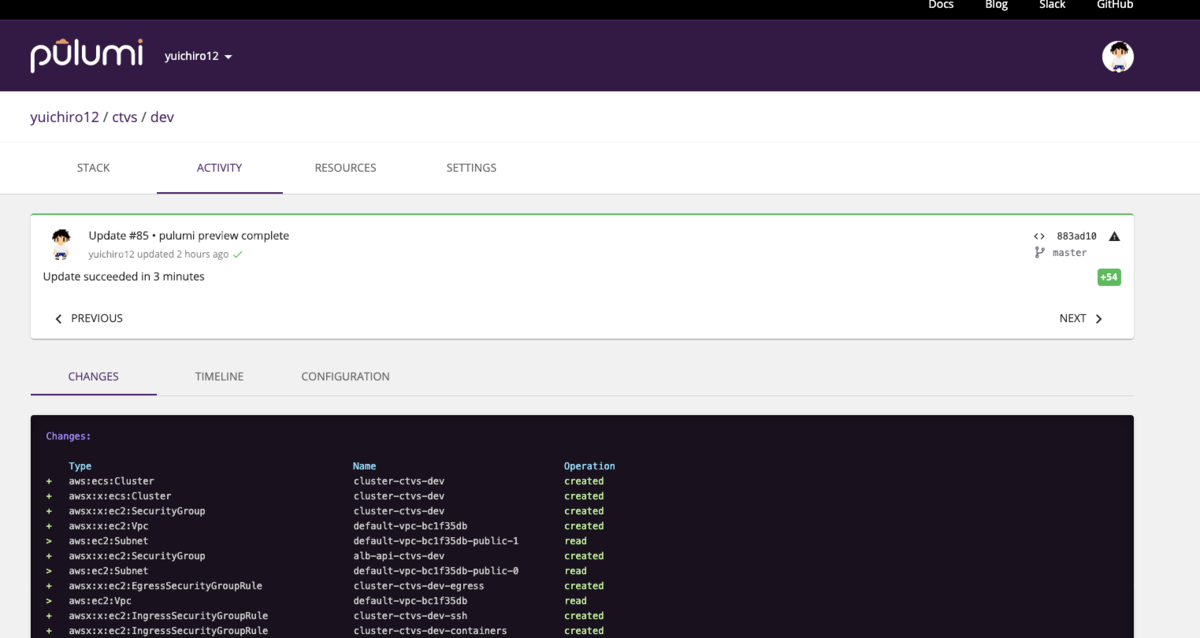

環境ごとのstate情報、Pulumi作業履歴などが確認できます。

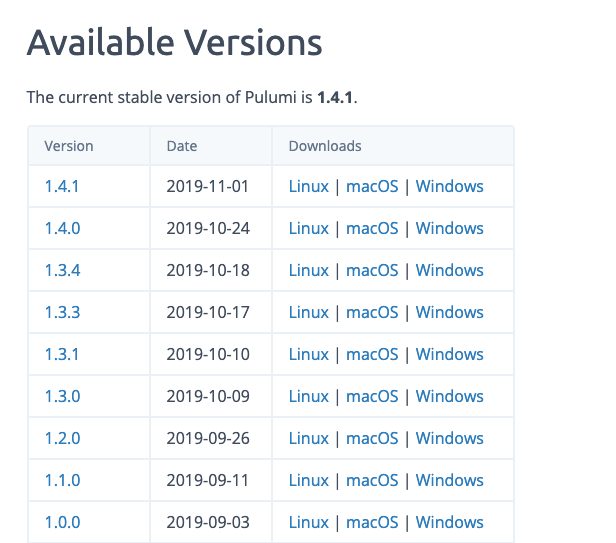

リリースサイクルが週1ペース。ちゃんと寝てる???

公式:

terraformとの比較(公式の主張):

https://www.pulumi.com/docs/intro/vs/terraform/#pulumi-vs-terraform

slackグループ:

続きを読むこんにちは、つくばからリモートワークしている池田(@ikedaosushi)です。 Kaizen Platformでは定期的に「Kaizen Week」という取り組みをしています。 これは、 日常のプロジェクトを一時停止し、普段の業務では優先度を上げずらい「リファクタリング」「新しいツールの導入」などのタスクに1週間取り組もう、というイベントです。最近では3ヶ月に一度開催されています。

この記事ではKaizen Platformではなぜ「Kaizen Week」に取り組み、どんな工夫をしているのか、どんな成果が得られたのかを書きます。

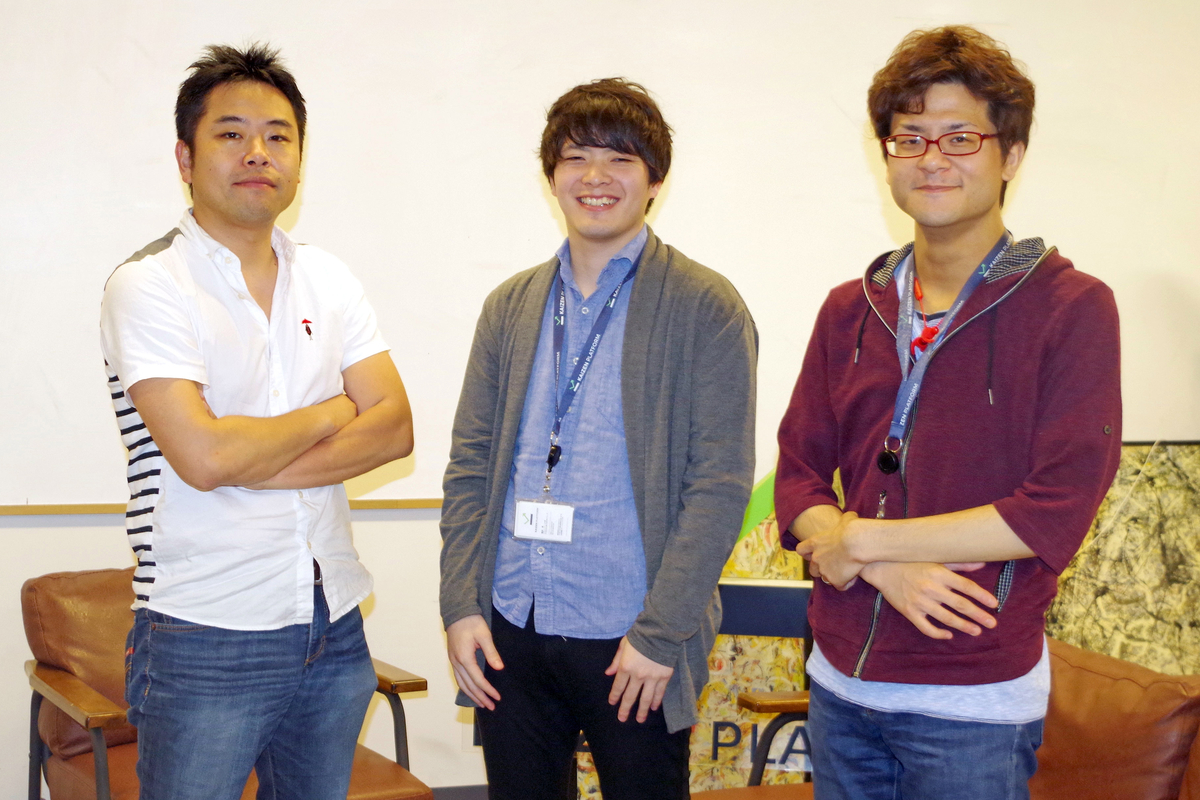

続きを読む昨年入社した2名のメンバーがCTOへ赤裸々に内情を語る本対談。

後編では、Kaizen Platformにおける課題感や、今後目指したい事について語ってもらいます。

前編はこちらから

渡部:今聞かせてもらった話とは逆で、もっとこういう会社になったらいいのになぁとかこういうところは課題だと思うところはある?

徳田:リモートワークの人が多いからなのかはわからないですが、コミュニケーションは少ないと思います。SlackやQiita:Teamで発信している人のことはわかるのですが、そういうツールでのコミュニケーションやアウトプットがない人のことはわからないというのは課題に感じます。

そういう意味で、会社全体の一体感があまりないように感じ。会社全体で同じ課題感を持っているかもわからないし、たまたま隣に座った社員がどう思っているかみたいなのもわからない。個人でコミュニケーションをとることは簡単にできるのですが、全体の一体感がでるかはなかなか難しいなぁと思います。なので、今のやり方のままだともっと人が増えてきたときにどうなるかという心配はあります。

渡部:たしかに。今だからなんとなく成り立っている状況もこれから課題としてより顕在化してくると思うので、それをどう改善するかは、とっくんや木暮くん、これから入社してきてくれる人たちと一緒に考えていかないといけない課題だとは思います。

木暮:僕も同じ課題を感じていて、今の規模だからみんな同じ方向を向いていられるけど、人数が増えたらうまく回らないと思っています。一方で、ただアナログにみんなで集まりましょう、といって解決するような問題でもないので、どうやったらいいのかなぁと漠然と考えています。まずは今の段階で各職種ごととかでコミュニケーションが今より円滑な状態を目指すにはどういうことが必要かというのを試してみて、それぞれの形を見つけるトライはしてもいいかもと思っています。限られたブロックでも解決策を見出すのは難しいと思いますが。

「Kaizen Platformのエンジニアってすごい人しかいないんですよね?」 社外勉強会や面接の際によくいただく質問です。 大変ありがたい印象ではあるのですが、経験豊富なシニアエンジニアだけでなく、20代のメンバーも活躍しているので、実はみなさんが抱かれているイメージとはギャップがあるかもしれません。

「それって本当なの?(疑いの目)」 というみなさんの声が聞こえてきそうな…。

そこで今回は、昨年入社した2名のメンバーに「Kaizen Platformでの日常」を率直に聞いてみました。

徳田(とっくん):元々、Mediumで開発者Blogをやっている頃から読んでいたので、なんとなく技術的にすごい人がいる会社だなという印象がありました。あとは ryopekoさん が入社していることも知っていたので、そういうレベルの人たちが集まっている会社だという認識でした。レベルが高いと思っていたので、正直入社できるとも思っていなかったですね。

渡部:すごい人たちがいる場所で、自分が入社する会社というイメージではなかったということかな?

徳田:そうですね。僕のブログを見た人事から「CTOと話しませんか?」と連絡がきて面談したのをきっかけに入社しました。5−10年後に目指したい会社だなぁくらいの存在だったので、自分で直近応募するイメージはなかったです。連絡がなければこのタイミングで入社していないと思います。

木暮(木暮くん):僕は正直、とっくんほど Kaizen のことを知らなかったです。社長の sudokenさんのことは記事などを読んで知っていましたが、やっている事業やどんなチームなのかは知りませんでした。

渡部:ほとんど知らない会社にどういうきっかけで応募してくれたの?

木暮:前職を選んだ際に「社長がどんな人か」というのを大事にしていて、今回の転職でも社長軸で会社を探していました。Kaizen は「社長に魅力がありそうだし、どんなことをしている会社なのか話を聞きに行こう!」くらいの気持ちでHPから応募した記憶があります。

渡部:とっくんとは全然違う視点で当社のことを知ってくれたわけですね。「すごいエンジニア集団そう」みたいなイメージは全然持っていなかったということ?

木暮:はい。知り合いもいなかったので、あらかじめどんなエンジニアにいるのかは知りませんでしたね。

渡部:そんなよくわからない会社にどうして入社しようと思ってくれたの?

木暮:技術的に自分のメンターになってくれそうな人がいる環境に転職したいと思っていたのですが、応募時はKaizenがマッチするとは思っていませんでした。というのも、スタートアップやベンチャー規模でそういった環境があるわけないと思っていて、メガベンチャーを中心に受けていました。なので、自分の要件を満たす環境が Kaizen にないだろうなぁと思って期待していなかったのですが(笑)、選考で複数のエンジニアやCTOとプロダクトやチームメンバーの話をして、Kaizen なら教えてくれる=学べる環境があると思い、入社に至りました。